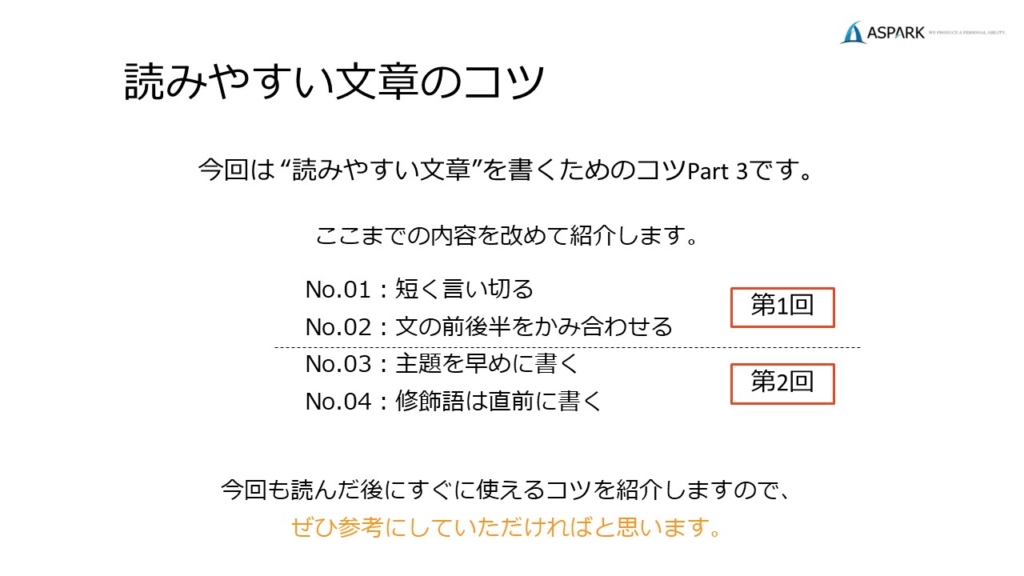

読みやすい文章のコツ

前回に引き続き、今回も読みやすい文章のコツをご紹介します。

Part1、Part2をまだご覧になっていない方はこちらからぜひご覧ください!

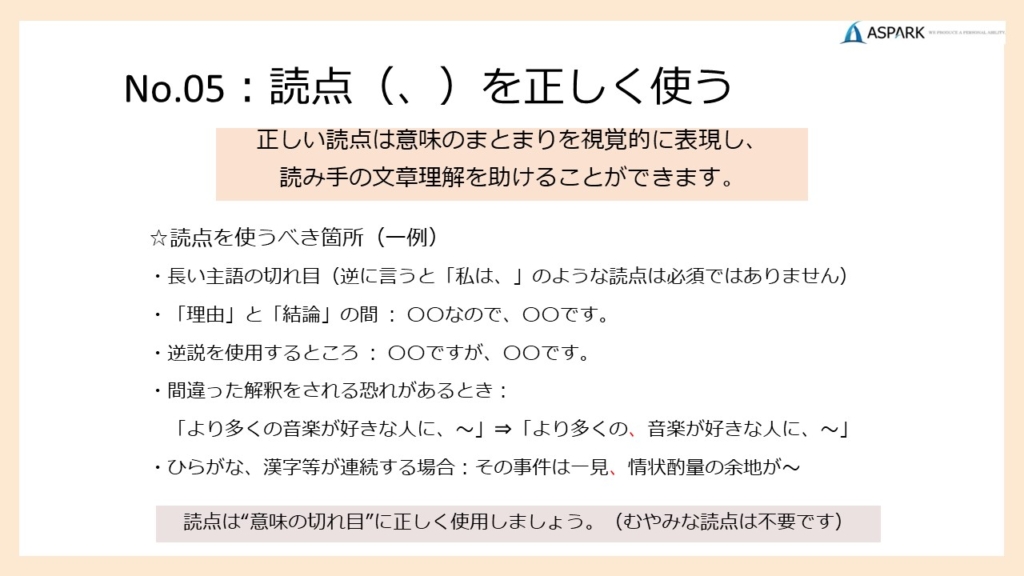

読点(、)を正しく使う

皆さんは読点を正しく使えていますか?

正しい読点は意味のまとまりを視覚的に表現し、読み手の文章理解を助けることができます。

読点を使うべき個所は以下の通り(一例)です。

- 長い主語の切れ目(逆に言うと「私は、」のような読点は必須ではありません)

- 「理由」と「結論」の間(例:〇〇なので、××です。)

- 逆説を使用するところ(例:□□ですが、△△です。)

- 間違った解釈をされる恐れがあるとき

(例:「より多くの音楽が好きな人に、~」⇒「より多くの、音楽が好きな人に、~」) - ひらがな、漢字等が連続する場合(例:その事件は一見、情状酌量の余地が~)

読点は区切りとして使うだけでなく、使い方によっては読み手が読みやすい文章を意図的に作り出すことが出来ます。

文章を一度見返してみて、意味が伝わりづらい箇所がないか確認してみましょう。

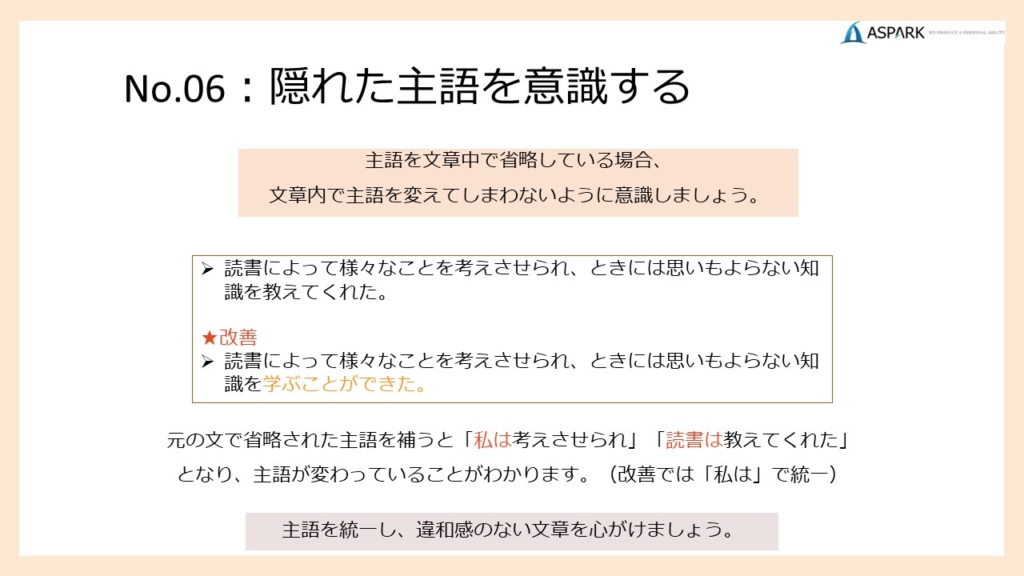

隠れた主語を意識する

主語を文章中で省略している場合、文章内で主語を変えてしまわないように意識しましょう。

このままでは、読書が教えてくれたという意味になります。

しかし、読書をしているのはあくまでも自身です。

そのため下記のように改善してみましょう。

上記の文章には「私は」という隠された主語が存在します。

動詞を「教えてくれた」から「学ぶことができた」に変えることで、より意味が伝わりやすくなったのではないでしょうか?

まとめ

今回は ”読点(、)を正しく使う” ”隠れた主語を意識する” という二つのコツをお伝えしました。

特に読点については、普段の仕事で読みづらい文章に出会ったとき、得てして正しい使い方がされていない印象があります。

少し話はそれますが、読みやすい文章を書くために大切なのは、「読み手の立場になって考える想像力」です。

これまで紹介したコツを意識しながら、「読み手にやさしい書き手」になりましょう!