技術報告書はアピールチャンス

技術報告書をただの報告で終わらせてはいませんか?

報告書は自身の成果をアピールするチャンスです!!

『報告書作成能力の高さ』は『重宝される人材』になるための重要な項目のひとつ。

逆に作成能力が低いとイマイチだと思われやすくなります…。

とは言え報告書を作成するセンスがない…。

と考えているそこのあなた!

報告書作成はセンスよりも”型”が大切です。

つまり”型”を身につければ作成能力をアップすることも可能!

これは技術職以外でも応用できる力です。

ぜひこの機会に身につけていって下さい!

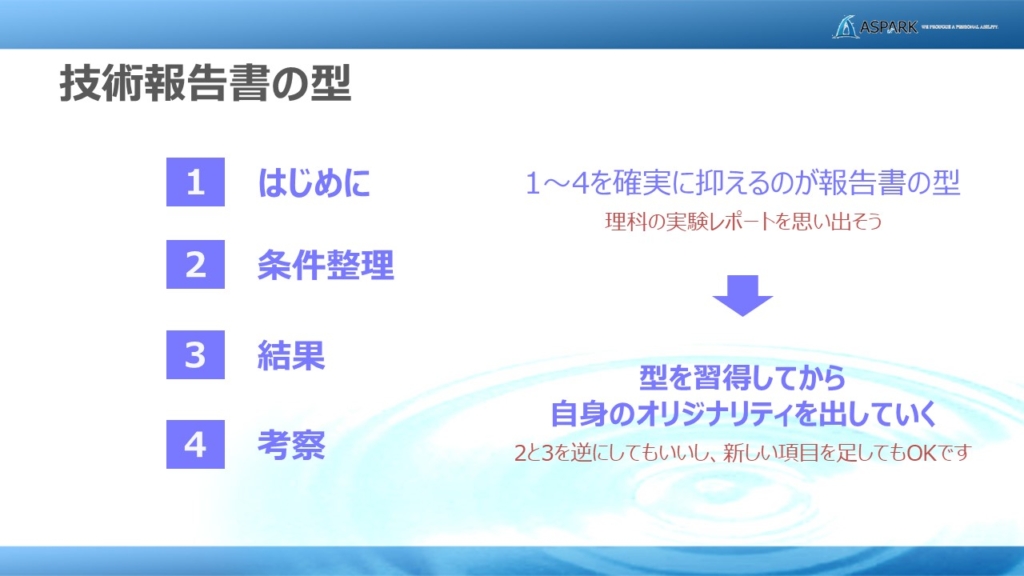

技術報告書の型

それでは技術報告書の型について話していきたいと思います。

まず初めに技術報告書の型は4つの項目から成り立ちます。

理科の実験レポートを思い出してみてください。

- 目的

- 実験方法

- 結果

- 考察

このような形でレポートを書いていたかと思います。

実は技術報告書も同じような項目を抑えていることが大切です。

技術報告書の4項目とは下記の通りです。

- はじめに

- 条件整理

- 結果

- 考察

これらはあくまでも抑えていればいい項目です。

そのため順番は入れ替えても構いませんし、自分で新しい項目を足してもOK。

まずは型を取得してから、自身のオリジナリティを出していきましょう。

それではそれぞれの項目で何を記せばいいのかを見ていきましょう。

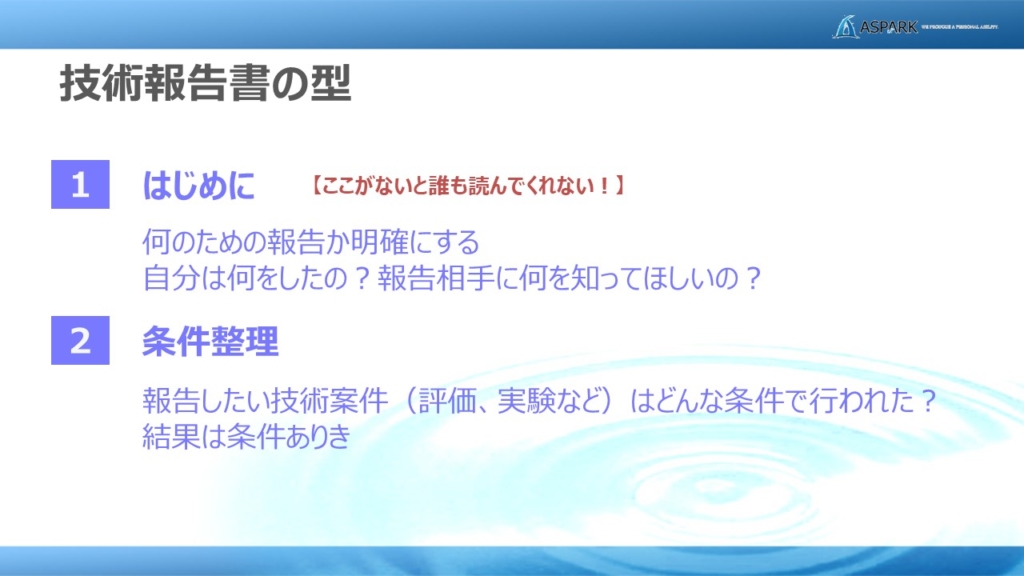

1.はじめに

ここでは何のための報告であるかを明確に示します。

自分は何をしたのか、報告相手に何を知ってほしいのか、などを分かりやすく記載しましょう!

ここがないと誰も読んでくれないので、必ず書いておきましょう!

2.条件整理

ここでは報告したい技術案件(評価、実験など)がどんな条件で行われたかを示しましょう。

結果は条件ありきです。

結果がどれだけよかったとしても、その条件が分からなければもう一度同じようになるかは分かりませんよね?

評価や実験は再現性があるかは非常に重要です!

条件整理は漏れないようにしましょう!

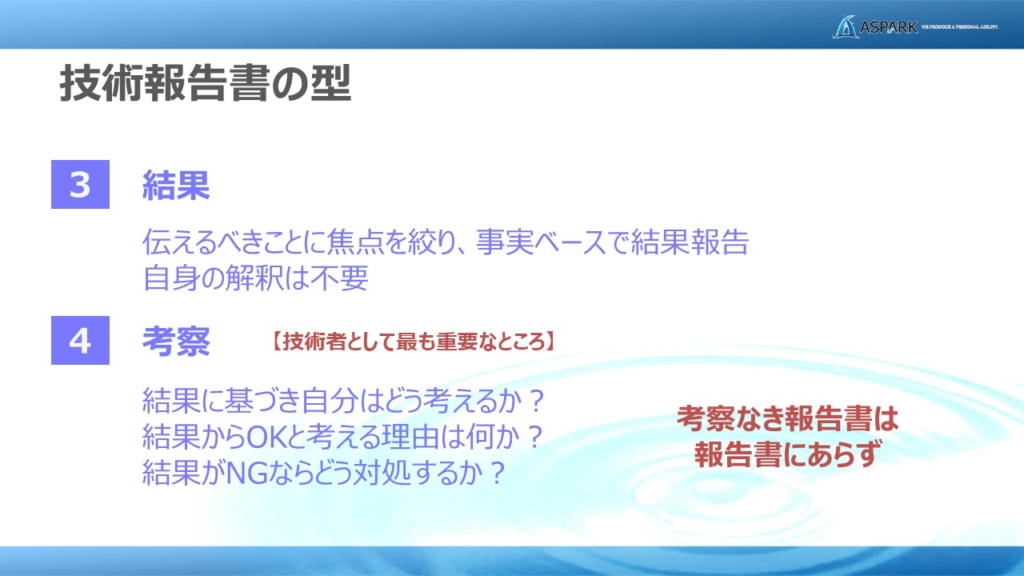

3.結果

結果を記す際には、伝えるべきことに焦点を絞り、事実ベースで報告しましょう。

その際の結果は個人の解釈があってはなりません。

何か思うことがあった場合は考察に記すようにしましょう。

4.考察

学生時代考察に何を書けばいいか分からなかった人もいるのではないでしょうか?

考察では結果に対して自分はどう考えるかを記します。

例えば、結果からOKと考えたとしたら、そう考える理由は何か?

結果がNGならどう対処するか?などを記します。

考察がなければ報告書とは呼べませんよ!

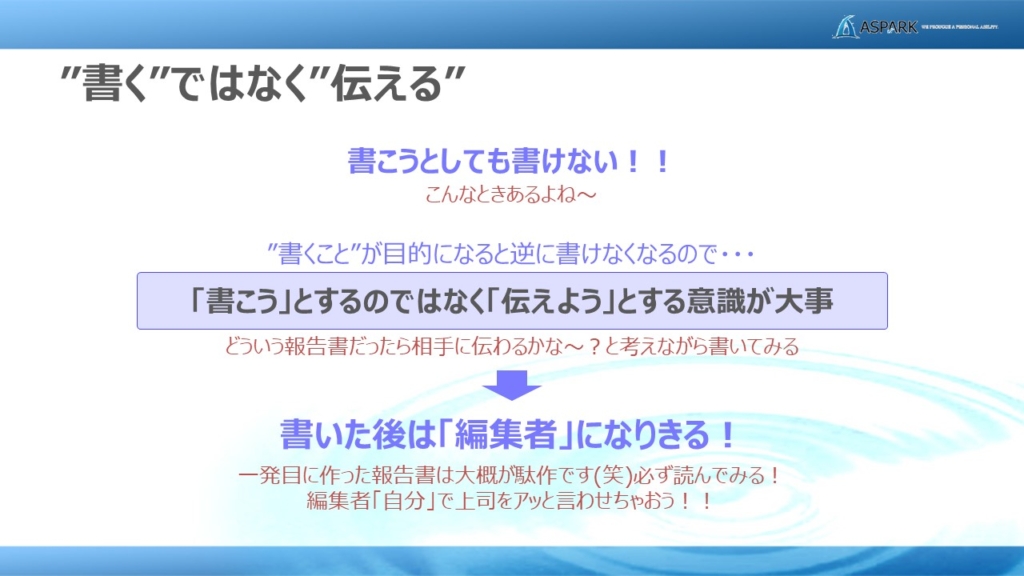

”書く”ではなく”伝える”

書こうとしてもかけない時ってありますよね?

それは”書くこと”が目的となっていることが多いです。

「書こう」とするのではなく「伝えよう」とする意識が大事です。

自分が読んだときに、どういう報告書ならば相手に伝わるかを考えながら書いてみましょう!

そして書いた後は自分で見返してみる!

自身が「編集者」になりきり添削をしてみてください。

はじめは上手くいかないかもしれませんが、上司を驚かせるレベルに仕上げちゃいましょう!